Menú

Algunos dossiers

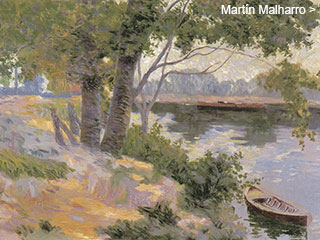

Una mirada sobre años germinales pero decisivos para la consolidación de la modernidad en Argentina es la que brinda Malena Babino en este ensayo dedicado al grupo de París. Estos jóvenes buscan en la entonces capital del arte el soplo de “lo nuevo” y constituyen una generación de creadores que gravitará profundamente en nuestro desarrollo estético.

La Escuela de París

No es posible referirse al contexto artístico francés sin considerar las consecuencias de la Gran Guerra. En efecto, la Europa de los años que transcurren entre 1914 y 1920 es un territorio devastado por profundas crisis de índole política, económica y, por sobre todas las cosas, moral. El estallido del conflicto, en 1914, provoca la interrupción de los vínculos mantenidos entre los países de la región y la dispersión de los artistas llamados a las armas desde sus respectivas naciones. Finalizada la contienda, la dramática realidad de las trincheras, fuerza a los artistas a hacer un balance: si la experiencia belicista manifiesta la vertiente más irracional del hombre, es hora de buscar una alternativa –una recomposición, un nuevo orden– donde el equilibrio y la armonía supongan un cambio de rumbo en la relación del hombre con el mundo. Los valores clásicos del pasado comienzan a ser concebidos como origen de una renovación de los lenguajes capaz de expresar esta nueva visión de la realidad y del arte.

Con el retorno de una figuración “filtrada” por las experiencias de las vanguardias históricas, surge una “escuela de París” ansiosa por recuperar la tradición clásica. En este sentido, es Jean Cocteau quien en 1926 acuña la expresión rappel à l’ordre para titular un ensayo en el que se refiere al retorno a una figuración clasicista reparadora del añorado orden perdido y, tal como afirma Jorge López Anaya, “el título de la obra ya entrañaba una definición del problema”.  Según Jean Clair, este retorno “no era la vuelta automática, pasiva y nostálgica a los valores seguros del pasado, sino más bien la expresión ansiosa [...] de la necesidad de fundamentar el arte del pintar sobre bases más sólidas y más estables”.

Según Jean Clair, este retorno “no era la vuelta automática, pasiva y nostálgica a los valores seguros del pasado, sino más bien la expresión ansiosa [...] de la necesidad de fundamentar el arte del pintar sobre bases más sólidas y más estables”.

Horacio Butler

La sirena, 1930

La sirena, 1930

Aquiles Badi

A Alberto Morera

"Lafresnaye", 1930

A Alberto Morera

"Lafresnaye", 1930

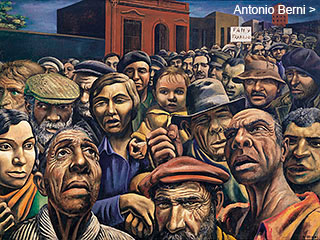

Antonio Berni

Toledo y el religioso

o El fraile, 1928

Toledo y el religioso

o El fraile, 1928

El 15 de octubre de 1920 la aparición de la revista L’ Esprit nouveau, creada por los pintores Amédée Ozenfant, Charles-Édouard Jeanneret y el poeta Paul Dermée nuclea el nuevo pensamiento en torno a una estética fundada en las leyes eternas del arte de construir. Cocteau, junto a André Salmon, Adolf Loos y Élie Faure, entre otros, figuran entre sus colaboradores. Desde sus páginas, la renovación de las ideas y del arte que todos ellos proclaman, se expande por sobre el ánimo de aquellos artistas atentos al cambio, tal como apunta Horacio Butler, agudo observador de todo cuanto acontece en el contexto cultural del momento.

Por su parte, para la crítica italiana Margherita Sarfatti, la Escuela de París es una suerte de puzzle compuesto por individualidades ávidas de experimentación:

“Hay quien afirma que la Escuela de París no es escuela, sino más bien un clima y un ambiente espiritual, singularmente propicio para el desarrollo de muchos osados modernismos pictóricos y para estimular la formación de talentos individuales sin darles una pauta colectiva [...] El individualismo de cada uno se hermana con el de los otros sin confundirse en la corriente general [...] se puede afirmar que todos ellos se alejan de la realidad objetiva para ir hacia la deformación expresiva. El lema soberano de las búsquedas modernas está en llegar a la síntesis y a la expresión por medio de la composición, que comporta por supuesto la deformación. Que se tome el camino de la realidad mágica o metafísica, o la senda del superrealismo; que el artista se abandone a la emoción visiva y sensual, o se incline al cuchicheo subconsciente de la intuición, o se ampare en el amaño de los cánones; que cultive las abreviaciones constructivas y simbólicas de alguna taquigrafía cerebral; de una u otra manera se quiere elevar lo real al plano de sus equivalencias ideales. Lo que siempre se hizo y se hará en el arte, pero ahora con una evidencia mayor y acaso brutal frente a la realidad.”

“Hubo momentos en que pertenecieron a la escuela de París mejicanos entusiastas, brasileños, uruguayos, argentinos, chilenos y otros americanos del sur, del norte y del centro, que luego llevaron las simientes a sus países de origen”.

Cuando lo afirma, han transcurrido veinticuatro años de la fundación del Novecento en Italia y diecisiete desde su texto de presentación para la muestra del grupo que inaugurara en Buenos Aires, en la Asociación Amigos del Arte, el 13 de septiembre de 1930.

A su turno, Giulio Carlo Argan analiza el carácter internacional de la escuela advirtiendo que

“En realidad no era la escuela sino el mercado artístico del mundo [...] En los grandes cafés de Montparnasse, donde la Escuela de París celebra sus sesiones nocturnas, hay italianos, españoles, rusos, rumanos, búlgaros, americanos y negros. Pero más que internacional, la Escuela de París es cosmopolita. No se busca la unidad de lenguaje pues la admiten todos ellos. Todos los intentos que se han hecho por delimitar y caracterizar a la Escuela de París han conseguido únicamente desfigurar su aspecto más significativo: el de un gran emporio en el que todas las tendencias son admitidas si son ‘modernas’. Precisamente, el hecho más significativo históricamente es que, en aquel ambiente, la tradición del Impresionismo deja de ser una tradición francesa y la del Expresionismo deja de ser alemana. [...] Los apátridas de la Escuela de París no abandonan las tradiciones de sus países de origen sino que las incluyen en la circulación de la sociedad cosmopolita”.

Desde una perspectiva actual, el París de aquellos años es visto como un espacio difuso entre el mito y la realidad. Poliédrica y multifacética, la metrópoli no es solamente un lugar de encuentro, sino también un fantasma y un mito omnipresentes.  Desde Montmartre a Saint Germain des Près, la ciudad se ofrece al imaginario de los artistas como una feria donde cohabitan todas las diferencias. Butler lo detecta claramente cuando habla de los innumerables extranjeros que llegan sin pausa impregnándola de ese aspecto de romería en un espacio sin tiempo.

Desde Montmartre a Saint Germain des Près, la ciudad se ofrece al imaginario de los artistas como una feria donde cohabitan todas las diferencias. Butler lo detecta claramente cuando habla de los innumerables extranjeros que llegan sin pausa impregnándola de ese aspecto de romería en un espacio sin tiempo.

París es como una nueva Roma, una suerte de centro de peregrinación donde los artistas reciben su investidura. Antoine Marés recuerda el mítico viaje de Brancusi que parte a pie desde Rumania en mayo de 1904, para llegar el 14 de julio y presentarse ante Rodin como un “apóstol del arte”.  Alcanzar París, dada su ilimitada oferta de oportunidades incomparables, es también el deber de todo hombre culto e intelectual. La ciudad universitaria y las becas del gobierno facilitan un flujo de estudiantes venidos de todas partes del mundo y los artistas argentinos no son ajenos a estas bondades. Al respecto, según lo refiere Raquel Forner, en 1930, Víctor Pissarro y Alberto Morera se alojan en la Ciudad Universitaria por la modesta suma de trescientos francos al mes.

Alcanzar París, dada su ilimitada oferta de oportunidades incomparables, es también el deber de todo hombre culto e intelectual. La ciudad universitaria y las becas del gobierno facilitan un flujo de estudiantes venidos de todas partes del mundo y los artistas argentinos no son ajenos a estas bondades. Al respecto, según lo refiere Raquel Forner, en 1930, Víctor Pissarro y Alberto Morera se alojan en la Ciudad Universitaria por la modesta suma de trescientos francos al mes.

En el carrefour Vavin, –en pleno corazón de Montparnasse, punto de encuentro de todos los artistas– surge lo que se da en llamar la “Escuela de París”.  Derain se establece en 13, rue de Bonaparte frente a la Escuela de Bellas Artes, van Dongen elige uno de los ateliers de 33, Av. Denfert-Rochereau y Modigliani emprende su cruzada vagabunda en torno a La Ruche.

Derain se establece en 13, rue de Bonaparte frente a la Escuela de Bellas Artes, van Dongen elige uno de los ateliers de 33, Av. Denfert-Rochereau y Modigliani emprende su cruzada vagabunda en torno a La Ruche.  Picasso, luego de una corta estadía en el Boulevard Raspail, se muda a la rue Schoelcher, frente al cementerio, a un moderno edificio con ascensor. Entre los extranjeros en París, es posible que la colonia más antigua fuera la de los escandinavos que ya cuenta, a fines del siglo XIX, con Strindberg y Munch. A su turno, los rusos y polacos son atraídos por el clima de libertad de la ciudad, al tiempo que los alemanes conforman una colonia muy notoria en torno al café Le Dôme. A pesar de este cosmopolitismo, la visualización de los latinoamericanos no es advertida por Apollinaire. Según el poeta, el único “patagónico” en París parece ser el chileno Ortiz de Zárate,

Picasso, luego de una corta estadía en el Boulevard Raspail, se muda a la rue Schoelcher, frente al cementerio, a un moderno edificio con ascensor. Entre los extranjeros en París, es posible que la colonia más antigua fuera la de los escandinavos que ya cuenta, a fines del siglo XIX, con Strindberg y Munch. A su turno, los rusos y polacos son atraídos por el clima de libertad de la ciudad, al tiempo que los alemanes conforman una colonia muy notoria en torno al café Le Dôme. A pesar de este cosmopolitismo, la visualización de los latinoamericanos no es advertida por Apollinaire. Según el poeta, el único “patagónico” en París parece ser el chileno Ortiz de Zárate,  y de esta manera ignora la presencia de otros latinoamericanos instalados allí.

y de esta manera ignora la presencia de otros latinoamericanos instalados allí.

Montparnasse

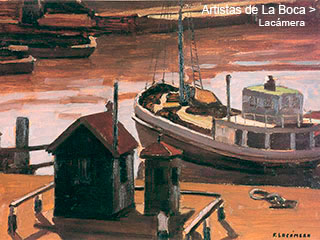

Pierre Antoine Gallien

Cafés à Montparnasse

1922

Cafés à Montparnasse

1922

Bigatti, Forner, Marechal, Mazo, Butler y Morera

París, 1930

París, 1930

“Monte Parnasso, morada de Apolo y sus Musas, barrio cuyo nombre brillará pronto en letras de leyenda en el firmamento del arte moderno, aparece ante los artistas como un guiño del destino”.  Allí se instalan los artistas que años atrás habitaran la colina de Montmartre. Es un barrio nuevo, con amplias calles que se articulan en torno al punto neurálgico que conforma el cruce del boulevard Montparnasse con el Raspail, punto bullicioso de encuentros y debates apasionados. A su alrededor, cafés, talleres, pinturerías, cabarets, ven desfilar a Picasso, Chagall, Modigliani, Zadkine, André Salmon, Soutine, Kisling, Foujita, Kiki de Montparnasse y otros.

Allí se instalan los artistas que años atrás habitaran la colina de Montmartre. Es un barrio nuevo, con amplias calles que se articulan en torno al punto neurálgico que conforma el cruce del boulevard Montparnasse con el Raspail, punto bullicioso de encuentros y debates apasionados. A su alrededor, cafés, talleres, pinturerías, cabarets, ven desfilar a Picasso, Chagall, Modigliani, Zadkine, André Salmon, Soutine, Kisling, Foujita, Kiki de Montparnasse y otros.

Dos presencias singulares dan también un carácter particular al lugar: los revolucionarios rusos Lenin y Trotski. El primero, instalado en una vivienda de la rue Marie-Rose, con su mujer y su suegra, pasa largas horas investigando en la Biblioteca Nacional, desvinculado de las excentricidades de la vida bohemia. Sus pocas distracciones lo llevan a jugar a las damas o, eventualmente, al café La Rotonde. Es allí donde Trotski se cita con su amigo Diego Rivera para demorarse en conversaciones interminables sobre política, arte, amigos y enemigos.

En este ambiente, complejo y atractivo a la vez, agobiados por la estrechez artística que para ellos supone la herencia argentina, nuestros artistas ven París como un sueño y una salvación de manera simultánea.