Menú

Algunos dossiers

Artistas de

La Boca

La Boca

por

Florencia Battiti y Cintia Mezza

Agosto de 2006

Agosto de 2006

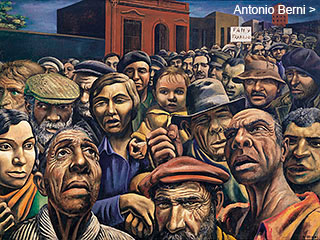

Se ofrece aquí un panorama que revisa casi una centuria de labor de un conjunto de artistas vinculados al barrio de La Boca. El dossier repasa su gravitación en el proceso de modernización del arte en la Argentina y la incidencia de las instituciones culturales allí creadas. La investigación y los textos estuvieron a cargo de Florencia Battiti con la asistencia de Cintia Mezza.

Agrupación El Bermellón

Formada hacia 1919, por artistas y hombres de letras, la agrupación funciona en la que fuera la residencia de la familia Cichero,  ubicada en la esquina de Pedro de Mendoza y Australia, frente al Riachuelo. Si bien existen discrepancias acerca de su fecha de conformación y sobre los artistas que la integran, la historiografía del arte argentino coincide en nombrar a Víctor Pissarro, Juan A. Chiozza, Adolfo Montero, Juan Giordano, Roberto Pallas Pensado, Orlando Stagnaro, José Luis Menghi, Salvador Calí, Adolfo Guastavino, Guillermo Bottaro, José Parodi –descendiente de Francisco Parodi– Víctor Cunsolo, Pedro César Zerbino, Mario Cecconi, Juan Del Prete y Guillermo Facio Hebequer como los artistas que, en diversos momentos, se acercaron a ella. Presumiblemente, El Bermellón se disolvería entre 1921 y 1923, aunque la mayoría de los artistas que integraron el grupo seguirán en contacto moviéndose en torno al barrio de La Boca.

ubicada en la esquina de Pedro de Mendoza y Australia, frente al Riachuelo. Si bien existen discrepancias acerca de su fecha de conformación y sobre los artistas que la integran, la historiografía del arte argentino coincide en nombrar a Víctor Pissarro, Juan A. Chiozza, Adolfo Montero, Juan Giordano, Roberto Pallas Pensado, Orlando Stagnaro, José Luis Menghi, Salvador Calí, Adolfo Guastavino, Guillermo Bottaro, José Parodi –descendiente de Francisco Parodi– Víctor Cunsolo, Pedro César Zerbino, Mario Cecconi, Juan Del Prete y Guillermo Facio Hebequer como los artistas que, en diversos momentos, se acercaron a ella. Presumiblemente, El Bermellón se disolvería entre 1921 y 1923, aunque la mayoría de los artistas que integraron el grupo seguirán en contacto moviéndose en torno al barrio de La Boca.

Algunos autores mencionan a Juan Del Prete como su fundador y como quien, aparentemente, ideó un nombre para el grupo.  De origen italiano y radicado en Argentina desde 1909, Del Prete se instala con su familia en el barrio de La Boca. Cursa breves estudios en la Academia Perugino y en la Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes y, entre 1920 y 1926, participa de las actividades de El Bermellón. Durante estos años realiza paisajes pintados al aire libre en los que su principal fuente expresiva es la materia y el color. Raquel Forner, quien fuera su compañera en la Academia Perugino, frecuentará la ribera de tanto en tanto y realizará también algunos paisajes a plein air.

De origen italiano y radicado en Argentina desde 1909, Del Prete se instala con su familia en el barrio de La Boca. Cursa breves estudios en la Academia Perugino y en la Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes y, entre 1920 y 1926, participa de las actividades de El Bermellón. Durante estos años realiza paisajes pintados al aire libre en los que su principal fuente expresiva es la materia y el color. Raquel Forner, quien fuera su compañera en la Academia Perugino, frecuentará la ribera de tanto en tanto y realizará también algunos paisajes a plein air.

En 1926, a instancias de José María Lozano Mouján, Del Prete realiza su primera exposición individual en Amigos del Arte –espacio frecuentado por lo más selecto de la élite porteña y faro de la vanguardia modernista– en la que expone, presumiblemente, paisajes de La Boca. Hacia fines de 1929, se encuentra instalado en París. Allí realiza en 1930 una exposición individual en la galería Zak en la que incluye paisajes del Riachuelo y de la Isla Maciel.

Poco después de arribar a Europa, Del Prete toma contacto con el grupo Abstraction-Création Art non Figuratif y su obra dará un giro hacia la abstracción. Su producción abstracta aparecerá reproducida en la segunda edición de la revista del grupo, junto a la de Piet Mondrian, Max Bill y Jean Arp, entre otros. Será nuevamente en Amigos del Arte donde Del Prete, a su regreso de Francia en 1933, exponga las obras no figurativas realizadas en el viejo continente, esta vez causando estupor e indiferencia ante un público que no se encontraba preparado para asumir la experiencia estética de obras que no presentaran vínculo alguno con el “mundo real”. A pesar de no haber recibido los favores del público y de la crítica, Del Prete continúa pintando obras no figurativas, aunque sin abandonar totalmente el arte representativo.

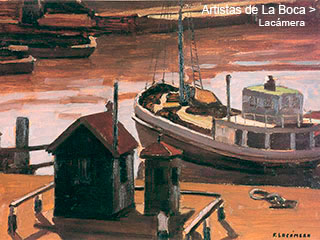

Es a instancias de Del Prete que Víctor Cunsolo se acerca al grupo El Bermellón. Nacido en Siracusa, arriba al barrio siendo aún adolescente. Toma clases de dibujo con el maestro italiano Mario Piccone en los talleres de la Sociedad Unione e Benevolenza y sus primeros trabajos, paisajes e interiores, acusan una pincelada suelta con abundante carga matérica.

En Mañana luminosa, Cunsolo practica un impresionismo vinculado a las producciones del taller de Lazzari. La obra presenta el gesto y la factura rápida de la pintura a plein air. La observación directa del paisaje de la ribera lo conduce a optar por un punto de vista lejano y de contornos indefinidos. Una paleta clara inunda la composición: grises coloreados conforman un cielo de tormenta que se cierne sobre las barcas vacías y el gran espejo de agua, los protagonistas silenciosos de la escena.

Otro de los artistas que incursiona desde muy joven en las reuniones del grupo El Bermellón es José Luis Menghi. Entusiasmado por su afición a la literatura y la pintura, toma clases con Adolfo Montero y pinta por las noches, al finalizar su jornada laboral como herrero. Próximo a las ideas anarquistas, comunes a casi todos los integrantes del grupo, Menghi recuerda los apasionados encuentros con Facio Hebequer, Arato y Riganelli en los que se discute sobre las luchas sociales y el destino de los humildes.

Refiriéndose a los Artistas del Pueblo, Menghi evoca:

“[…] Ellos estaban más claramente en una línea de plástica social y nosotros, al fin y al cabo, también. Eramos obreros y no podíamos estar en otra cosa […]”

Al igual que su padre, Menghi se dedica a la herrería durante treinta años, para luego trabajar como electricista. Sólo a partir de los 53 años de edad, una vez jubilado, se dedica de lleno a la pintura.

Elegir La Boca

Miguel Carlos Victorica Retrato del pintor

Quinquela Martín, 1923

Quinquela Martín, 1923

Miguel Carlos Victorica Autorretrato, 1936

Miguel Carlos Victorica

Mi madre, 1938

Mi madre, 1938

Los talleres de Miguel Carlos Victorica, Benito Quinquela Martín, Fortunato Lacámera y los escultores Julio César Vergottini, Orlando Stagnaro y Roberto Capurro funcionan intermitentemente en aquel legendario caserón de la calle Pedro de Mendoza, donde se reunía el grupo El Bermellón.

Miguel C. Victorica nace en el seno de una familia acaudalada; no obstante hacia 1922, decide instalar su taller en la Vuelta de Rocha, produciendo su obra en un ambiente cargado de bohemia:

“Aquí he construido lo mejor de mi obra. El centro no da tiempo a realizar la obra. En este lugar en que todo respira vida, se tiene un desprecio por todo lo innecesario [...] Aquí todo es útil [...] en vez de irme a un bar del centro tomo un vaso de vino en una fonda, entre ladrones, y ello es una experiencia maravillosa, con matices únicos y desgarrados [...]”

Antes de partir hacia Europa para perfeccionar sus estudios, Victorica asiste a la Sociedad Estímulo donde tiene como maestros a Della Valle, Sívori, Guidici y de la Cárcova. De ellos adquiere conocimientos pictóricos basados en el naturalismo académico. A su arribo a París en 1911, continúa sus estudios con Désire Lucas y centra su atención en los pintores intimistas ligados al simbolismo, como Eugène Carrière, Maurice Denis y Odilon Redon, entre otros; artistas que intentaban conciliar armónicamente algunos aspectos propios de la renovación moderna con los rasgos de la tradición clásica. Asimismo toma contacto con las teorías filosóficas de Henri Bergson que valorizan la intuición y los sentimientos como medios para alcanzar el conocimiento.

A lo largo de su trayectoria, Victorica incursiona en casi todos los géneros pictóricos: el retrato, el desnudo, el paisaje, las escenas de interior, las naturalezas muertas y los paisajes urbanos.

Obras como Mi madre (1915), realizadas durante su estancia en París, denotan su apego a la pintura de Eugène Carrière (1849-1906). Este pintor francés, que fuera maestro de André Derain, se dedica mayormente a la representación de escenas hogareñas y retratos. En obras como Retrato de Nelly (1888), Carrière, al igual que Victorica, utiliza una paleta de valores bajos y envuelve la figura femenina en un velo nebuloso que hace desaparecer los contornos del dibujo.

A su regreso a la Argentina en 1918 la pintura de Victorica fue aceptada y comprendida con dificultad. Su búsqueda de la expresión mediante el uso de un dibujo “desaliñado” y un color demasiado “parco” no condicen con el gusto de la época, inclinado hacia la obra de artistas como Anglada Camarasa e Ignacio Zuloaga.

Hacia mediados de los años veinte, abandona el tratamiento naturalista para adoptar, en cambio, un tono “románico-simbolista”, cercano a la estética de los nabis  Entrada la década del treinta, en obras como El médico (1933), El secretario (1935), Autorretrato (1936) las atmósferas envolventes desaparecen, los contornos se vuelven mas definidos y los colores se saturan.

Entrada la década del treinta, en obras como El médico (1933), El secretario (1935), Autorretrato (1936) las atmósferas envolventes desaparecen, los contornos se vuelven mas definidos y los colores se saturan.

Los años veinte:

Tensiones entre el margen y el centro

Tensiones entre el margen y el centro

Ernesto Vautier

Riachuelo, hacia 1920

Riachuelo, hacia 1920

Ernesto Vautier

La Boca, hacia 1920

La Boca, hacia 1920

Ernesto Vautier

La Boca, hacia 1920

La Boca, hacia 1920

Ernesto Vautier

La Boca, hacia 1920

La Boca, hacia 1920

Ernesto Vautier

La Boca, un conventillo hacia 1920

La Boca, un conventillo hacia 1920

En febrero de 1924 nace en Buenos Aires la revista Martín Fierro  que agrupa a jóvenes escritores y poetas dirigidos por Evaristo González Méndez, (1888-1955), escritor mendocino conocido como Evar Méndez, al que Jorge Luis Borges recordara como el “capitán de la aventura martinfierrista y tardío poeta del modernismo declinante”.

que agrupa a jóvenes escritores y poetas dirigidos por Evaristo González Méndez, (1888-1955), escritor mendocino conocido como Evar Méndez, al que Jorge Luis Borges recordara como el “capitán de la aventura martinfierrista y tardío poeta del modernismo declinante”.  En julio de ese mismo año regresan de sus estadías en Europa los artistas Emilio Pettoruti y Xul Solar y los arquitectos Alberto Prebisch –quien se incorpora al año siguiente al directorio de la revista– y su compañero de viaje, Ernesto Vautier.

En julio de ese mismo año regresan de sus estadías en Europa los artistas Emilio Pettoruti y Xul Solar y los arquitectos Alberto Prebisch –quien se incorpora al año siguiente al directorio de la revista– y su compañero de viaje, Ernesto Vautier.

En su autobiografía Un pintor ante el espejo  Pettoruti relata que a pocos días de su arribo a Buenos Aires y guiado por Evar Méndez, recorre diversas instituciones y talleres de artistas. Visita la Academia y la Comisión Nacional de Bellas Artes y su amigo Pedro Blake, quien más tarde integra la agrupación de los martinfierristas, lo estimula a conocer circuitos culturales que trasciendan la calle Florida. De esta manera, se acerca al grupo de literatos y artistas que frecuentan el café Tortoni (más tarde, La Peña) pero confiesa no haber llegado, en aquel momento, a tomar contacto con el grupo de Boedo. Finalmente, visita talleres de artistas “comenzando por los más centrales” –como los de Emilio Centurión y Jorge Larco– hasta que estas “simpáticas aproximaciones se prolongaron hasta La Boca […] mi amigo Pedro Blake me condujo al taller de Miguel Carlos Victorica y de algunos otros “boquenses'”.

Pettoruti relata que a pocos días de su arribo a Buenos Aires y guiado por Evar Méndez, recorre diversas instituciones y talleres de artistas. Visita la Academia y la Comisión Nacional de Bellas Artes y su amigo Pedro Blake, quien más tarde integra la agrupación de los martinfierristas, lo estimula a conocer circuitos culturales que trasciendan la calle Florida. De esta manera, se acerca al grupo de literatos y artistas que frecuentan el café Tortoni (más tarde, La Peña) pero confiesa no haber llegado, en aquel momento, a tomar contacto con el grupo de Boedo. Finalmente, visita talleres de artistas “comenzando por los más centrales” –como los de Emilio Centurión y Jorge Larco– hasta que estas “simpáticas aproximaciones se prolongaron hasta La Boca […] mi amigo Pedro Blake me condujo al taller de Miguel Carlos Victorica y de algunos otros “boquenses'”.

Al escribir entre comillas “boquenses”, Pettoruti particulariza un vocablo que, sin embargo, es capaz de albergar un panorama estético y social diverso. Como ocurre en el caso de Victorica, ser considerado “boquense”, no implica necesariamente “nacer” en La Boca.

En efecto, entre fines del siglo XIX y mediados del XX conviven en La Boca artistas oriundos del barrio cuyas obras refieren en forma excluyente a la vida en la ribera; aquellos que, nacidos en Italia o en otros suburbios de la ciudad, se instalan en La Boca para pintar la vida del Riachuelo; y aquellos que eligen montar sus propios talleres para tomar distancia geográfica del centro e incluso, en algunos casos, distancia estética del eje urbano dominante de la calle Florida y sus alrededores.

A modo de síntesis, Pettoruti condensa su reflexión sobre el panorama artístico porteño al momento de su regreso:

“[…] En cuanto a la producción local, los artistas favorecidos por la crítica y por los compradores eran, en primer término Fernando Fader y Cesáreo Bernaldo de Quirós, a los que seguían Pedro Zonza Briano, Antonio Alice, Américo Panozzi, Quinquela Martín, Gramajo Gutiérrez, Luis Cordiviola, Jorge Bermúdez, Rodolfo Franco y tal vez algunos otros […]”

La obra de Quinquela parece ser uno de los espacios donde estas tensiones se manifiestan y el barrio que el artista pinta, el territorio geográfico que entra y sale del debate: “[…] La Boca está incluida en la gran metrópoli. Y sin embargo ha sido siempre un pueblo aparte […]"

La expresión de Antonio Bucich –historiador por antonomasia del barrio de La Boca– alude a la dicotomía que atraviesa no sólo al suburbio en sí sino a varios de los estudios teóricos acerca de su actividad artística. Para algunos autores, los denominados “artistas de La Boca” generan una “órbita desplazada de los círculos del poder de las artes visuales [...]”.  Para otros, “si bien ocupan culturalmente respecto de la metrópolis una zona de frontera, no todos se confinan dentro de ella y muchos vinculan su presencia a las actividades del centro [...]”

Para otros, “si bien ocupan culturalmente respecto de la metrópolis una zona de frontera, no todos se confinan dentro de ella y muchos vinculan su presencia a las actividades del centro [...]”

La cualidad marginal que algunos autores le atañen a la actividad de los artistas de La Boca es, sin duda, producto de diversos factores. Quizás se deba, principalmente, a las consabidas características geográficas de la zona y a la condición social de sus habitantes inmigrantes. Pero a su vez, es también producto de una lectura que afirma la existencia de un centro hegemónico que dicta las reglas y un margen o periferia que sólo se limita a acatarlas.

Durante la década del veinte, en efecto, muchas son las voces de rechazo que se alzan hacia todo aquello que se relaciona con los profundos cambios provocados por la inmigración. En el ámbito de las artes plásticas y desde las páginas de la revista Martín Fierro, resuenan los embates:

“[…] Si el señor Kinkela Martín tuviera alguna perspicacia –que somos capaces de pedir quienes todavía creemos en la pintura a pesar de Kinkela Martín y sus congéneres– seguiría el camino que le indicamos y no nos afligiría con esos tistes [sic] telones zolianos, empastados con el barro del Riachuelo y donde campea la visión más miserable de la realidad. Que por lo menos lo haga para no dejarnos en perfecto ridículo con el extranjero o que lo haga por La Boca, que al fin y al cabo es un pedazo de Buenos Aires […]”

Más allá de la valoración negativa de la obra de Quinquela –que no centra su atención en las condiciones de extrema pobreza del barrio– bajo la afrenta subyace el desprecio por el otro diferente, desprecio que probablemente también es alimentado por la condición de proletarios de muchos de los artistas que desarrollan su producción en torno al Riachuelo.

No obstante, la visión de La Boca como un barrio encerrado sobre sí mismo no se condice con la producción y actividad artística desarrollada por sus protagonistas. No fueron pocos los que lograron tejer redes y articular vasos comunicantes, no sólo con algunas de las personalidades e instituciones consagratorias del medio artístico sino también con los espacios de circulación de la “nueva pintura” argentina.

Alfredo Guttero: un 'moderno' se acerca al barrio

Alfredo Guttero

Suburbio, 1928

Suburbio, 1928

Alfredo Guttero

Barca en la ribera, 1929

Barca en la ribera, 1929

Víctor Pissarro

Malcesine, 1928

Malcesine, 1928

Al regresar de Europa en 1927, luego de 23 años de ausencia, Alfredo Guttero se convierte en un activo promotor cultural, volcando su experiencia internacional en la gestación de proyectos de descentralización de la cultura y en el trazado de estrategias para modificar el sistema de legitimación artística. Dominado por el Museo y la Academia Nacional de Bellas Artes, éste dejaba sistemáticamente al margen a aquellos artistas que no pertenecieran a los circuitos oficiales.

Si bien su regreso al país no fue pensado como definitivo, el pintor encuentra en Buenos Aires una amplia acogida entre los artistas jóvenes y un rotundo reconocimiento de su obra, que se traduce en la obtención de premios, distinciones y adquisiciones. Como señala Patricia Artundo, a su regreso, Guttero “se alineó junto a quienes de una manera u otra buscaban una puesta al día de nuestras artes plásticas y de manera inmediata fue reconocido como artista de vanguardia ”.

Desde 1904, año de su partida, la ciudad sin duda había sufrido cambios sustanciales. Así lo manifiesta en la correspondencia que intercambia con el escultor Luis Falcini, con quien mantiene una fluida comunicación durante su residencia en Europa y su posterior radicación en Buenos Aires.

“No encuentro nada que sea parecido a lo que conocí y en donde nací y crecí y eso me tiene en una perpetua sorpresa y desconcierto; pero eso sí, estoy lleno de admiración ante el progreso increíble y espero mucho.”

A su vuelta al país, su mirada cargada de nostalgia y sin embargo auspiciosa, también se dirige a los suburbios, a las barriadas porteñas, y La Boca y sus artistas se convierten en foco de su atención.

De esta manera, participa activamente en la 2ª Exposición de Pintura y Escultura organizada por el Ateneo Popular de La Boca que se lleva a cabo en las salas de la Sociedad Unión, entre mayo y junio de 1928. Además de Guttero –que presenta seis obras– participan, entre otros, Héctor Basaldúa, Víctor Cunsolo, Juan Del Prete, Miguel Diomede, Raquel Forner, Fortunato Lacámera, Atilio Malinverno, José Merediz, Víctor Pissarro, Miguel C. Victorica y Xul Solar.

Indudablemente, exposiciones de esta índole acercaban al barrio la obra de los artistas que protagonizaban en ese momento la renovación del lenguaje plástico argentino.

“El próximo domingo hacemos en la Boca una fiestita de descentralización con motivo de la clausura de la muestra […] Yo he respondido con gran entusiasmo a la idea. Para el último día se hará una conferencia por [Pedro A.] Blake. La Sra. [Elena Sansinena] de Elizalde cantará los clásicos italianos […] Asistirá probablemente [el Presidente Marcelo T.] Alvear […]”

Y continúa:

“Los críticos están invitados y esperamos que rompan con la apatía que los anima y quieran ver el ejemplo de paternidad y sobre todo lo que significa que el pueblo (porque esta muestra ha sido hecha para él) oiga lo que el espíritu ha dado de más altamente aristocrático y que él siempre ha inspirado y que por un error persistente queda encerrado siempre en un grupo snob y superficial que ahoga su instinto y extensión”.

Resulta interesante destacar la presencia en el barrio xeneize de la Sra. Elena Sansinena de Elizalde –fundadora de Amigos del Arte– espacio en el que alternan artistas e intelectuales como Victoria Ocampo, Leopoldo Lugones, Guillermo de Torre, Le Corbusier, Ortega y Gasset, García Lorca y David Alfaro Siqueiros y donde, a instancias de Guttero, Víctor Cunsolo expondrá su obra en 1928.

Tal como infiere Artundo, es probable que este tipo de actividades apoyadas e impulsadas por Guttero se relacionen con su antiguo proyecto de las “barracas de arte”, que él mismo había desarrollado en el seno de la Asociación de Artistas Argentinos en Europa. Uno de los fines que persigue esta asociación, creada en 1917, es el de posibilitar a los artistas que no ingresan en los círculos oficiales de exhibición y legitimación, a exponer sus obras y difundir la renovación del lenguaje plástico que ellas representan. Por otra parte, el proyecto de las “barracas desmontables” lleva implícito la apertura de las redes de circulación del arte y la difusión del “arte nuevo” a un público más amplio.

Será Jorge Romero Brest quien, a propósito de la IV Exposición Estímulo realizada en el Ateneo Popular de La Boca en 1939, nos acerque un testimonio que refleja cuán hondo caló la figura de Guttero, entre los artistas y vecinos del barrio:

“De Alfredo Guttero –gran pintor y espíritu exquisito a quien tanto debe el arte nacional, no sólo por lo que pintó, sino por los principios que impuso y los estímulos que supo repartir generosamente–, se expusieron seis obras conocidas. Manos piadosas y anónimas diariamente esparcieron flores bajo su autorretrato, testimonio emocionado de la perduración de su recuerdo en La Boca”.